Вы можете получить бесплатную юридическую консультация прямо сейчас, позвонив по телефону 8 (495) 506 - 72 - 96

Тюрьма и кормилица

Заключенные женщины на каторге и в колонии: от Ивана Грозного до Михаила Горбачева

Российские власти из года в год ведут разговоры о гуманизации отечественного правосудия. Милиция преобразовывается в полицию, объединяются следственные органы, проводятся амнистии, либерализуется уголовное законодательство, взят курс на сокращение численности тюремного населения страны до 200 тысяч человек (к 2020 году). Однако пока тюремное население, в отличие от основного, едва ли уменьшается. Пенитенциарную систему постоянно сотрясают скандалы: в СИЗО гибнут подследственные (чего стоит дело Сергея Магнитского, рассорившее власти России и США), заключенные колоний восстают против плохих условий содержания и поборов со стороны администрации. В начале недели на всю страну прогремело письмо участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, объявившей условия в своей мордовской колонии рабскими. «Лента.ру» заглянула в историю российских тюрем, чтобы выяснить, как на протяжении столетий менялось обращение с женщинами в «казенных домах».

«Об уровне цивилизации народа можно судить, когда открываешь ворота его тюрем».

Федор Достоевский

«Того бъ государь великои жестоко казнилъ безъ пощады»

Тюремное заключение как самостоятельный вид наказания появилось в России сравнительно поздно. Хотя властью и великого князя, и удельных князей в монастырских подвалах можно было заточить почти любого, само наказание введено лишь Судебником 1550 года при Иване IV Грозном. Сроки заключения судебником никак не ограничивались, что было равносильно пожизненному заключению. Тюремное заключение не являлось основным видом наказания, царская власть предпочитала казнить ― за измену, убийство, церковные кражи, кражи с поличным, поджоги, преступления, совершаемые «ведомым лихим человеком», то есть рецидивистом. За мелкие преступления отдавали под кнут, тогда это называлось торговой казнью. Допускалось урезание ушей и языка, клеймение, заливание горла фальшивомонетчиков расплавленным металлом. Кроме того, была разработана сложная система штрафов и административных наказаний, так что княжеская, а затем и царская власть не видела необходимости в трате государственных денег на содержание преступников.

К женщинам судебная власть средневековой Руси относилась снисходительнее, чем к мужчинам. За большинство проступков и преступлений (в том числе за прелюбодеяние) их насильно постригали в монастырь. Но еще со времен Церковного устава князя Ярослава Мудрого (большинство историков датируют его XI-XII веками) не исключалась и смертная казнь для женщин, например, если та «без своего мужа или при мужи дитяти добудеть да погубить». Суд царский или церковный был вполне свободен в выборе наказаний. Сам царь мог казнить и миловать своей волей ― Иван III велел однажды «казнити, потопити в Москве реке нощью лихих баб, приходивших с зельем к великои княгине Софье», а Иван Грозный вообще не ограничивал себя ничем: он мог отдать приказ стрельцам расстрелять «из ручниц» жену и старшую дочь отравленного им князя Владимира Старицкого (об этом писал князь Андрей Курбский) или повелеть повесить изнасилованных им боярынь прямо над порогом их домов или даже над обеденным столом их супругов (это уже свидетельства итальянского военачальника и географа Алессандро Гваньини).

C 1649 года, когда было принято Соборное уложение, женщин-мужеубийц стали закапывать в землю, а «совратителей к своей бусурманской вере» ― сжигать на костре. «Одну женщину осудили быть заживо закопанной в землю. Она была виновна в смерти мужа, и таково было наказание за это. Напротив, того, кто сломает жене шею, даже не бьют кнутом. Наказания преступников здесь очень жестокие и неправомерные: нюхателям табака разрезают ноздри, пьющих вино и покупающих его из запретных (то есть не казенных) кабаков бьют кнутом. Кто описку сделает в титуле царя, хотя бы в одной букве, того лишают руки. Кто неуважительно прикоснется к иконе, лишается жизни или ссылается, если это русский, а немца либо лишают жизни, либо обязывают совершить обряд перекрещения. Кто стрелял в ворону, сидящую на крыше церкви, того бьют кнутом. Кто-то стрелял вблизи помещения царя, это стоило ему правой руки и левой ступни. За разные преступления лишают человека глаза, носа или уха, разрезают щеки или лоб. Должников бьют по голеням. Кроме того, что сжигают людей, их бросают живых и связанных в огонь для пытки и оттуда вынимают. Кто имел дело с коровой, того привязывают к ее рогам за мужской член и так кнутом гонят по улицам. Самое обычное наказание ― это ссылка в Сибирь, куда попадают тысячи. Если муж совершает преступление, за которое его ссылают, то жена и дети должны отправиться с ним», ― писал в 1665 году голландец Николаас Витсен, посетивший Москву в составе посольства Республики Соединенных провинций.

И в то же время можно говорить о постепенном смягчении нравов. В 1667 году проведена первая ревизия тюрем и острогов, а пятью годами раньше на содержание осужденных в некоторых тюрьмах впервые ненадолго введено «государево жалованье», или «кормовые деньги».

«И впредь в Кремле колодников отнюдь держать не велеть»

При Петре I и его наследниках пытались исправлять тюремные учреждения на европейский манер. В 1717-м стали периодически менять солому, служившую постелью для колодников, а с 1720-го разрешили передавать в тюрьмы продовольствие со стороны. С 1736-го периодически вновь вводилось и питание осужденных за счет казны ― в противном случае колодникам позволялось собирать милостыню; для этого каждый день на цепи перед воротами тюремного замка сидел один из заключенных. Правда, содержавшиеся под стражей при полиции (аналог нынешних СИЗО) кормились за счет подаяний вплоть до 1810 года.

В 1744 году, в правление Елизаветы Петровны, был обнародован указ о раздельном содержании в тюрьмах и острогах лиц мужского и женского пола. Заключенных привлекали к работе: с 1771-го по распоряжению Сената «непотребных девок» стали отправлять на фабричную работу и в прядильные дома. Мужское же население тюрем было обязано трудиться с семи до 12-ти и с 13-ти до 20-ти часов ― копать рвы, строить насыпи и дамбы, тесать камень, валить лес. Послабления были лишь зимой, когда заключенных занимали надомной работой или расчисткой дорог.

В 1787 году Екатерина II самолично составила проект общего тюремного устава. В нем она предусматривала «разобщение» подследственных и осужденных, мужчин и женщин, закоренелых преступников от провинившихся по незнанию. Кроме того, императрица посчитала правильным содержать в камерах единовременно не более двух-трех человек. Однако тогда ее проект так и не обрел силу закона, а порядок содержания под стражей для всей империи был сведен воедино только в 1832 году.

Начиная с рубежа XVIII-XIX веков за основу питания арестантов брался солдатский паек ― хлеб, крупа и мука. Рыба, мясо и остальные продукты считались слишком изысканной пищей, ее дозволялось принимать от родственников или благотворителей. Зажиточным узникам не возбранялось иметь свой стол и ― негласно ― даже получать обеды из ресторанов. Соблюдался церковный распорядок ― мясопустные дни и посты, в том числе строгие. Мясо и овощи появились в арестантском рационе лишь в середине XIX века. Рассчитывать на послабления могли лишь беременные и кормящие женщины. Они также имели право на продление времени прогулок, которые для обычных заключенных организовывались раз в день в пределах тюремного двора.

В 1819 году Александр I учредил Общество попечительное о тюрьмах, которое должно было «стараться дать заблудшим восчувствовать свои проступки, великость наказания и милосердия Божия, а также попечительные об них меры правительства». Переложив на общественность часть заботы о заключенных, власти поощряли благотворительность ― за выдающиеся заслуги по просвещению или духовному окормлению в тюрьмах можно было получить высшие государственные ордена. При его брате Николае I деятельность попечительских обществ в приказном порядке была распространена на все тюрьмы, рабочие и смирительные дома, полицейские места заключения и исправительные арестантские роты гражданского ведомства. Попечительские комитеты, как мужские, так и женские, стали аналогом современных общественных наблюдательных комиссий ― их главы имели особые печатные билеты за подписью губернаторов, полицейместеров или городничих, которые позволяли им свободно входить в любые места заключения.

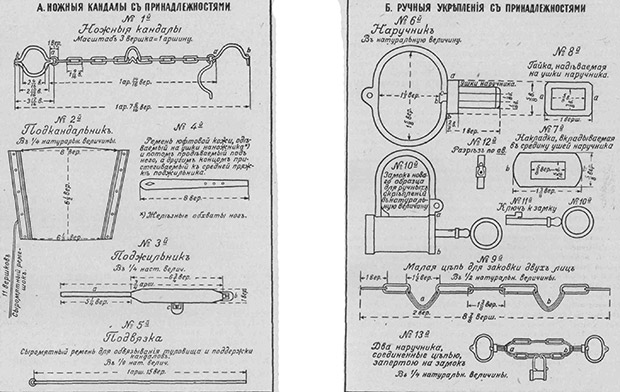

Заключенные жили впроголодь, в ужасающей антисанитарии и зачастую не имели ни постели, ни постельного белья, ни смены одежды, а мужчины и женщины сковывались вместе. Как писал один из членов Английского тюремного общества Вальтер Венинг, прибывший в Петербург в 1817 году для пропаганды гуманного отношения к заключенным, в «смирительном доме» «комнаты были (...) грязны, воздух в них чрезвычайно был дурной», там же находились колодники, привязанные за шею, и «женщины в рогатках, на которых имелись по 3 острых спицы, длиною 8 дюймов и так вделаны, что женщины не могли ложиться ни днем, ни ночью». Этим мучениям они подвергались «из угождения тем, кто их отдал в сие место, то есть помещикам». Заковывание женщин в кандалы и «плечные железа» было отменено лишь в 1822 году.

«Тюремное дело подобно механике»

При царе-реформаторе Александре II было предпринято несколько попыток провести кардинальные преобразования в пенитенциарной системе. Положение арестантов и заключенных в большинстве своем было ужасающим. Тотальная антисанитария и завшивленность, перенаселенность (например, в 1881 году на 76 тысяч мест для подследственных приходилось 95 тысяч человек), плохое состояние тюремных зданий ― все это приводило к постоянным вспышкам «тюремных лихорадок» и эпидемиям. «Между тем, что слышно о нашей тюрьме? Само правительство не может сказать о ней доброго слова и называет ее школой разврата и злодеяния, убийственным местом для неиспорченных, теплым уголком для закоренелых преступников, гарантирующим для них карты и вино, сцены разгула и разврата», ― писал в вышедшем в 1870 году сборнике «На досуге» известный криминалист Иван Фойницкий.

В конце 1880-х образованное в 1879 году Главное тюремное управление (ГТУ) закрепило условия арестантского труда: кроме ткацкого производства в помещениях заключенные выполняли простые работы ― от плетения из ниток или соломы до щипания перьев, изготовления щеток, корзин или пуговиц, а с начала 1900-х в тюрьмах стали внедряться сложные виды труда с применением ткацких машин фабрично-заводского типа. Работы в тюрьмах переходили от безвозмездных к платным с возрастающей оплатой, они должны были производиться по преимуществу артелями и от подрядчиков. От розог были освобождены лишь лица привилегированного сословия, а в каторге — также ссыльные женщины и старики старше 60 лет. Самым серьезным видом наказания оставался карцер: «на опыте доказано», что он внушал арестантам ужас несравненно выше всех других наказаний, писали авторы реформ. Температуру в карцере предписывалось поддерживать на уровне 13-15 градусов.

В 1887 году произошло знаковое для женского тюремного населения событие ― в тюремную стражу была введена должность тюремных надзирательниц для надзора за арестованными и осужденными женщинами. «Таким образом, женщины-арестантки были наконец освобождены от тягостной для них мужской стражи. Впрочем, слова закона нередко расходились с практикой, и женский надзор не был введен повсюду», ― писал криминалист и тюрьмовед Михаил Гернет. Как до, так и после этого арестантки становились жертвами повсеместного «лихого разврата» как со стороны надзирателей, так и со стороны соседей-заключенных.

«Тюремная администрация оказывается совершенно бессильною помешать любовному общению заключенных арестантов и арестанток: знакомства завязываются с поразительною быстротою посредством мимики, перекрикиванием, посредством переписки и даже личными встречами, которые удаются не так редко, несмотря на все тюремные засовы и запреты», ― рассказывал Гернет в очерке тюремной психологии.

Такая расслабленная обстановка была характерна для уголовных тюрем. К политическим заключенным власти были куда строже. «Политические преступники, как по роду, так и важности преступления их, ― говорилось в секретном циркуляре департамента исполнительной полиции от 15 августа 1878 года, ― составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключенных». Вера Фигнер, революционерка, участвовавшая в подготовке нескольких покушений на Александра II, провела в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости 20 лет и лишь несколько лет спустя получила право выходить на прогулку не в одиночестве. Своих собратьев-революционеров, заключенных вместе с нею, она практически не видела, многие из них сошли с ума или свели счеты с жизнью.

В тюрьмах, где общение с мужчинами оказывалось невозможно, многие женщины вступали в однополые отношения. Использующееся и сейчас в тюремном арго определение «ковырялка» было известно и в начале XX века. «Так зовутся на жаргоне тюрьмы женщины-трибады, исполняющие при противоестественных отношениях с товарками по заключению роль мужчин», ― описывал тюремный быт Гернет. Он цитирует свою переписку с одной из заключенных: «Эти женщины “имеют все выходки мужчин и ходят, и причесываются, как мужчины, и курят, и носят рубашки-косоворотки, подпоясанные шнурком”. Ухаживание начиналось с записок, с уверений в безумной любви и просьб никому не принадлежать. В записках она писала, что целует ее маленький ротик и глазки и хочет всю расцеловать».

В марте 1893 года ― через двадцать лет после первых обсуждений ― был принят закон об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин. Его принятие предваряла печально известная Карийская трагедия ― массовое самоубийство политкаторжан в знак протеста против применения розог к их товарищу Надежде Сигиде. Уже высеченная розгами, она приняла яд, протестуя против унизительного наказания.

За счет установления единого бюрократического аппарата и улучшения работы силовых ведомств, ставших куда эффективнее расследовать уголовные дела, а также благодаря внесению множества правонарушений в число уголовно наказуемых деяний тюремное население России начало постоянно расти, с 83 209 человек в 1898 году до 152 052 человека на 1 января 1917-го с пиком на революционные 1905-1907. Содержание заключенных легло тяжелым бременем на имперский бюджет, хотя арестант и обходился государству в два раза дешевле, чем в Великобритании. В 1911 году начальник Главного тюремного управления Степан Хрулев говорил на заседании Государственного совета, что в подавляющем большинстве губернских тюрем и во всех без исключения уездных исправительных учреждениях заключенные видят мясо лишь по праздничным дням, а суп их заправляется исключительно салом.

Одновременно правительство решило обратиться к опыту прогрессивных западных тюрьмоведов, настаивавших на разобщении заключенных, каждый из которых мог бы встать на путь исправления в индивидуальном порядке. Начали строиться «паноптиконы» ― большие тюрьмы для подследственных, такие, как «Кресты», построенные в 1890 году, где на 895 одиночных камер приходилось 105 общих, одесская тюрьма и московская губернская тюрьма (в последней, правда, общих мест было почти вдвое больше, чем одиночных камер). В 1915 году появилась новая общая тюремная инструкция, запретившая отбывающим наказание выбирать себе представителей ― до этого обычно в каждой камере был свой староста, от имени всех заключенных вступавший в переговоры с тюремным начальством по разным бытовым вопросам. Не допускалась также подача общих заявлений и жалоб.

Строгой регламентации, разработанной ГТУ, если где-то следовали буквально, то в столичных тюрьмах, в которых велика была вероятность инспекционного визита начальства. Чем дальше от Петербурга и Москвы, тем больше тюремный быт приобретал человеческий окрас. Показательны в этом отношении мемуарыФанни Радзиловской и Лидии Орестовой, социалисток-революционерок, несколько лет отбывавших наказание на Мальцевской женской каторге, входившей в состав Нерчинской каторги ― основного места отбывания наказания в Восточной Сибири.

«Развинченная и вольная тюрьма»

Всего с 1907 по 1917 год в Мальцевской отбывали наказание 62 политкаторжанки. Им удалось создать в тюрьме что-то вроде коммуны, жизнь которой практически не пересекалась с администрацией тюрьмы. «В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Установилось это само собой, без особой договоренности. Держали мы себя с начальством гордо и независимо, но никакой тюремной борьбы не вели, поскольку наше начальство не давало для этого поводов. Так, к нам ни разу не была применена унизительная команда “встать”, никто никогда не обращался к нам на “ты”, ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы, ― рассказывали авторы мемуаров.― Новенькие, приезжавшие из России, где обычно в тюрьмах шла суровая борьба с администрацией, недоумевали, попав в мирную тихую обстановку, без всякой борьбы. Многим вначале казалось, что они попали в золоченую клетку, где убивают мысль о борьбе».

«Наш тюремный день начинался часов в 8 утра. Проверяли нас утром в 6 часов в то время, как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. Если бы вместо кого-либо из нас положили чучело, то утренняя поверка не могла бы этого выяснить. Обслуживала каждую камеру своя дежурная, причем дежурили по очереди. От дежурства освобождались только больные и слабые (…) На обязанности дежурных было — встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар (…) Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. Конституция, то есть часы молчания, по взаимному соглашению устанавливались в камерах в утренние часы до обеда и в вечерние после того, как камеры запирались», ― писали революционерки.

В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не имела ограничений. Летом почти все время до вечерней поверки заключенные проводили на дворе. Однако постепенно эти льготы отменялись. «В течение длительного периода, наиболее характерного для Мальцевской 1908-1910 годов, мы гуляли в определенные часы два раза в день по два часа, перед обедом и перед ужином. В остальное время дверь, отделявшая нас от коридора уголовных, запиралась, и мы проводили большую часть нашего времени в камерах или в коридоре, куда выходили наши общие камеры», ― вспоминали социалистки. «Самым большим трудом» они считали стирку, назначавшуюся приблизительно раз в месяц. Заключенным неофициально было дозволено носить свое, а не казенное белье, так что «обыкновенно его накапливалось очень много». Через несколько лет общие стирки были в Мальцевской отменены.

Помимо ношения собственной одежды и открытых камер политическим разрешали покрывать кровати своими одеялами, а бессрочницам, то есть осужденным на вечную каторгу, не приходилось носить кандалы: «кандалы валялись где-то, ожидая экстренного случая», то есть проверки.

Начальник тюрьмы позволил своим подопечным выписать переплетный станок, цветную бумагу и картон, так что политкаторжанки сами переплели свои истрепавшиеся книги. От одной из уголовных заключенных они переняли навыки сапожного дела и вскоре стали сами подшивать свои валенки кожей. «В то время, как мы занимались только самообслуживанием, они целый день выполняли тюремные уроки, вязали варежки и шили рубахи на мужские тюрьмы, сучили пряжу на казну, выполняли работы за оградой тюрьмы, стряпали на всю тюрьму», ― описывали быт женского уголовного корпуса социалистки. Их положение было куда хуже, чем у политических заключенных.

Уголовниц по этапу всегда гнали пешком, до 40 верст в сутки, в то время как политическим разрешали пользоваться подвозами. «Не дай бог какой-нибудь из них упасть или отстать ― можно было нарваться и на плетку», ― плети, правда, были запрещены для наказания еще в 1906 году, но это правило редко соблюдалось. «Но самым страшным для каторжанок были даже не унижения и побои ― несчастные женщины оказались беззащитны перед неприкрытым мужским интересом, проявляемым со стороны конвоя с совершенно недвусмысленными намерениями. По установившимся нормам тюремной этики, приставать к политическим барышням было не принято, зато уголовные каторжанки считались во время этапа законной добычей для сильного пола и подвергались двойному давлению ― как со стороны охраны, так и со стороны мужчин-арестантов, видевших в женском сопротивлении лишь большую обиду, презрение товарищеского долга и нарушение неписанных тюремных правил. Поэтому многие каторжанки приходили с этапа в место заключения уже будучи беременными», ― писали Радзиловская и Орестова.

Политические иногда делали для уголовных «выписки», когда это позволяли финансы, а также занимались с их детьми. «Все получаемые деньги, посылки и книги становились общей собственностью и шли в общее пользование», ― писали они. Из получаемых с воли денег каторжанкам можно было по 4 рубля 20 копеек в месяц тратить на «приварок», дополнительное питание. «Выписывали чай, сахар, картошку, иногда кету, изредка рис, яйца». «Что нас иногда особенно сближало с уголовными и давало общее настроение — это тюремные песни и пляски», ― рассказывали политички.

«Казенная пища была по-настоящему несвежей, невкусной и несытной, ― писали Радзиловская и Орестова. ― В тюрьмах Нерчинской каторги на одного неработающего человека отводилось: хлеба ― 1 килограмм, мяса — 130 грамм, крупы гречневой — 30 грамм, картофеля — 100 грамм, соли — 35 грамм, сала топленого — 10 грамм, луку репчатого — 12 грамм, чаю — 4 грамма, перцу — 2 грамма на 10 человек, лаврового листа — 1 грамм на 10 человек, капусты — 100 грамм. Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душком. На ужин была гречневая кашица, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Только по большим праздникам кашица заменялась пшенной кашей». Черный хлеб политички не ели и договорились с начальником тюрьмы получать порцию муки, из которой жившие за оградой тюрьмы пекли хлеб. «Таким образом мы имели большое подспорье в виде 3-4 фунтов белого хлеба на человека в неделю», ― радовались каторжанки.

Главным же содержанием своей жизни заключенные Мальцевской считали самообразование, от первоначальной грамоты для необразованных социалисток до сложных философских проблем. «Занятия были групповые и индивидуальные. И так как большая часть из нас была с средним и незаконченным высшим образованием (…), то иногда на каждую из них [малограмотных] приходилось по несколько учительниц», ― писали Радзиловская и Орестова.

Рабгужсила

Советская власть вряд ли простила бы своим каторжанам такие вольности. Клеймившая «ужасы царизма» большевистская диктатура моментально переняла все карательные функции прежнего режима, гипертрофировав самые жестокие и бесчеловечные методы обращения с заключенными и отказавшись от попыток оторвать отдельного человека от коллектива преступников. Строился ведь коммунизм, так что была сделана ставка на групповую систему отбывания наказания ― ту же каторгу, только страшнее.

Первые лагеря на территории Советской Республики появились летом 1918 года, еще неофициально. Совет народных комиссаров предписал своим декретом от 5 сентября 1918 года проводить «беспощадный массовый террор» в отношении классовых врагов и «сомнительных». Тех, кто оказывал сопротивление, уничтожали, тех, кто был признан контрреволюционным элементом, требовавшим изоляции, ― отправляли в концентрационные лагеря. «Во всех губернских городах в указанные особой инструкцией сроки должны быть открыты лагери, рассчитанные не менее чем на 300 человек каждый (...) Все заключенные должны быть назначаемы на работы немедленно по поступлении в лагерь и заниматься физическим трудом в течение всего времени их пребывания там», ― гласил декрет СНК от 17 мая 1919 года. К концу 1921 года на территории будущего СССР уже функционировали 122 лагеря. Руководство ими было централизовано год спустя в едином органе ― Главном управлении местами заключения Народного комиссариата внутренних дел.

Принудительный труд, как обязательный и применяющийся по возможности широко элемент советской пенитенциарной системы, стал фактом с выходом в июле 1929 года постановления СНК «Об использовании труда уголовно-заключенных». Пять лет спустя система лагерей получила свою всемирно известную аббревиатуру ― ГУЛАГ, Главное управление лагерей и мест заключения.

И по форме, и по содержанию своему советский трудовой лагерь ― та же каторжная тюрьма с женскими и мужскими бараками, но в первые полвека существования СССР воры-рецидивисты и убийцы перестали составлять там большинство. До трети всего лагерного населения Страны Советов составляли «каэры» ― контрреволюционные элементы, включавшие в себя всех, кого советская власть посчитала своим врагом, не минуя ни одну социальную, религиозную или национальную группу. За годы существования лагерной системы в самом полном своем развитии, то есть в 1920-1953, через нее прошли около 10 миллионов человек, среди которых за «контрреволюционные преступления» ― 3,4-3,7 миллиона человек, в иные годы доля заключенных женщин достигала 26 процентов. Тюремное население СССР составляло тогда в среднем 1500-2000 человек на 100 тысяч населения, почти в десять раз больше, чем в лидировавших в мире по этому показателю к началу 1920-х США.

Отношение к женщинам-заключенным со стороны администрации советских лагерей было таким же, как и ко всем остальным «зека» ― как к «рабгужсиле». Они не перестали шить или валять валенки, но занялись заодно постройкой электростанций и каналов, рубкой леса, работами в шахтах и на тяжелых производствах. «В лагерях Волгодонстроя содержится 10 668 женщин. Несмотря на принимаемые меры, в условиях широкого применения механизации, не удается в полной мере трудоиспользовать их, а также изолировать на отдельных работах», ― рапортовали в 1951 году замминистра внутренних дел Василий Рясной и замначальника Главгидроволгодонстроя МВД СССР Михаил Журавлев главе МВД Сергею Круглову. Женщины «задерживали разворот работ» по строительству Цимлянской плотины, так что их рекомендовалось перебросить для работы в сельскохозяйственных лагерях ГУЛАГа. А вот прокладку дорог в союзном министерстве считали работой для заключенных женщин посильной ― и с 1952 года дорожное строительство, за которое отвечало Главное управление шоссейных дорог МВД, осуществлялось их руками.

«Мы кирковали все под Норильском, эти канализации, все эти устройства. Женскими руками выкопано, кирками выдолблено по кусочку, по кусочку, по кусочку. И часто ночью мы работали и зимой, и летом. Но, когда еще в траншеях, так мы все вместе там работаем, друг друга видишь. Но в Норильске все дома построены на сваях таких, такие бетонные сваи. Сваи эти опускаются в девять метров глубины. Так надо выдолбить в мерзлоте, в вечной мерзлоте эти девять метров вглубь», ― вспоминала репрессированная в 1944 году литовка Иоанна Мурейкене.

Зачастую женщин прямо использовали как лошадей. «Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой “изменника Родины”, но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина крепкого телосложения, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. (...) Никакие объяснения на следствии не помогли. В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили», ― вспоминала жена расстрелянного наркома Николая Бухарина Анна Ларина, арестованная в 1937 году и освободившаяся только в 1956-м.

Начальство иногда проявляло трогательную заботу о заключенных. «В лагпункте 94 квартала работающие на лесоразработках заключенные женщины на протяжении 12 часов не получают горячей пищи», ― жаловался начальник Главгидроволгобалтстроя МВД СССР Яков Рапорот замглавы МВД Петру Георгиевскому. Наряду с другими организационно-хозяйственными проблемами это привело к резкому невыполнению плана, так что для «обеспечения необходимых коммунально-бытовых условий и правильного трудового использования заключенных» Рапопорт настаивал на неотложном вмешательстве в работу лагподразделения.

«В лагере было женское отделение на 3000 человек, ― рассказывал впоследствии заключенный агроном Особого лагерного пункта №4 Сиблага в Ложке (Искитимский район Новосибирской области) Бутченко. ― Среди них, я слышал, многие были женами “врагов народа”. Помню, как на утреннем разводе женщины с плачем умоляли меня именно их взять на работу в поле. Но многим и этот считавшийся легким труд был уже не по силам: ежедневно трое-четверо человек из огородной бригады умирали во время работы». Заключенные работали в известковых карьерах, быстро сжигая свои легкие ядовитой пылью.

В другом лагерном пункте где-то под Котласом, вспоминал рассказы «зека» прошедший через лагеря в 1940-1946 годах философ Юлий Марголин, на 2400 заключенных женщин 1600 лежали не вставая; ежедневно там умирали по 30 человек. Питание вообще зависело от норм выработки: заключенный, выработавший 75 процентов нормы на деле получал соответственно три четверти пайка, выработавший половину нормы ― половину и пайка. Потерявшим силы выходить на работу продпаек зачастую не доставался. «Существует негласный закон: в тюрьме и в лагерях не говорить о пище и о своем деле», ― вспоминала филолог и военный офицер Ольга Носова, сидевшая в 1947-1954 годах в мордовском Дубравлаге, в Ванино на Дальнем Востоке и в Магадане. Смертность в лагерях в отдельные годы ― например, в годы войны и особенно в 1942-1943 годах, когда паек был урезан до минимального, ― доходила до 20 процентов. По архивным данным, за годы существования лагерной системы в заключении умерли более 1,1 миллиона человек, еще более 600 тысяч человек умерли в тюрьмах и колониях.

За все существование СССР лишь однажды были публично обнародованы данные о питании заключенных ― в сборнике материалов Центрального карательного отдела Наркомюста за 1920 год. Подследственному тогда полагалось 1922 килокалории в сутки. На бумаге невырабатывающих производственные нормы, согласно секретному августовскому приказу НКВД 1939 года, ждали 600 граммов хлеба, 100 граммов крупы, 128 граммов рыбы, 30 граммов мяса и полкило овощей. Тем, кто не вырабатывал чуть меньше, чем остальные (от 60 до 99 процентов), полагалось от 100 до 400 граммов хлеба сверху, в зависимости от разряда работы. Женщины редко оказывались в числе «стахановок», и положение их в лагере было незавидным.

«Лагерь, где мужчины на 90 процентов становятся импотентами, для женщин, которых слишком мало по сравнению с мужчинами и которые поэтому всегда найдут охотника, ― есть школа проституции. Для молодой женщины, часто 17-18-летней девушки, присланной в лагерь за неосторожное слово или за происхождение, единственный способ уцелеть ― это продать себя за хлеб, за одежду, за легкую работу или протекцию начальника. (...) Терять им нечего. Через десять лет пребывания в лагере, они и так обратятся в развалины, в затасканное человеческое отрепье. Забеременевших отправляют в особые лагеря, где они получают улучшенное питание и на некоторое время до и после родов освобождаются от работы. Детей у